"Mi vida es una especie de montaña rusa organizada"

Nuria Zurdo publica un libro para mostrar cómo es vivir con la enfermedad de Behçet

"El diagnóstico no llegó rápido, durante años fui acumulando etiquetas. Cada profesional veía un trocito de la foto, pero nadie llegaba a ampliar el plano"

María Gallardo Jiménez

28 November 2025 | Fuente: www.regiondigital.com

Nuria Esther Zurdo Mogena (Cáceres, 1 de marzo de 1980), padece el síndrome de Behçet, una inflamación crónica de los vasos sanguíneos (vasculitis) que causa úlceras dolorosas en la boca y genitales, lesiones cutáneas, y problemas oculares. También pueden inflamarse las articulaciones, el sistema nervioso y el tracto digestivo. Se trata de una enfermedad rara que apareció sin previo aviso, tras padecer durante bastantes años síntomas típicos del estrés.

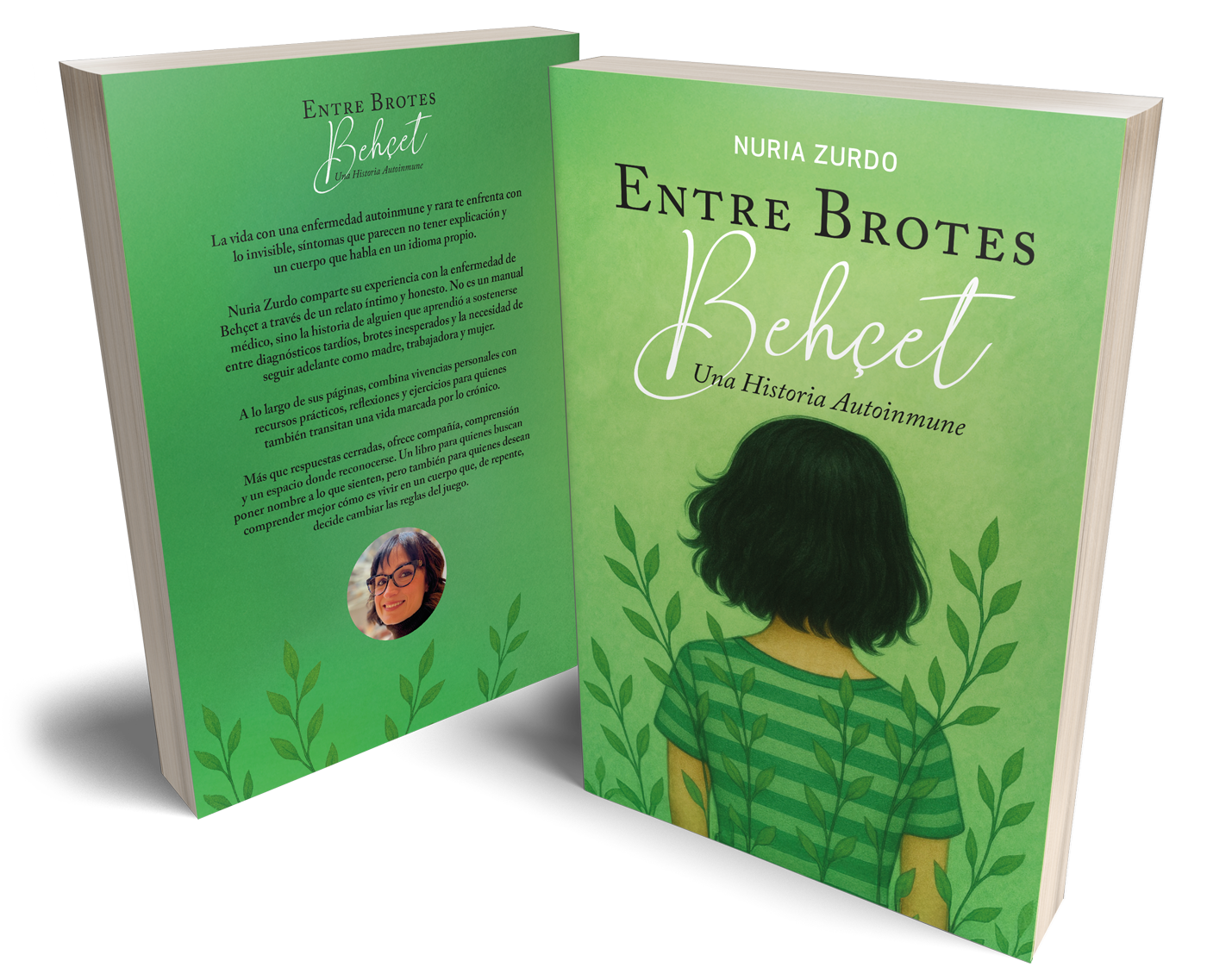

Cambios en su vida diaria, en su trabajo, en sus relaciones familiares y de amistad, en su forma de encarar el día… Así pues, después de luchar en silencio ante algo “invisible”, acaba de escribir un libro, ‘Entre brotes Behçet: Una historia autoinmune’, en el que habla con ironía de lo que es vivir a diario con esta dolencia.

Regiondigital.com ha charlado con esta cacereña, afincada en Mérida desde hace años, para conocer más de cerca lo que se esconde detrás de enfermedades que no son conocidas, pero que cuando dan la cara, hay que hacerles frente con fuerza, coraje y corazón. Dándoles la visibilidad que merecen y acompañándolas de inversión para la investigación que requieren.

Una mujer sana, trabajadora, madre… y de repente empiezas a encontrarte mal o distinta… ¿cómo y cuándo te enteraste de que tenías la enfermedad de Behçet?

Lo de “sana” siempre me hace un poco de gracia, porque si miro hacia atrás veo que mi cuerpo llevaba tiempo avisando. Lo que pasa es que ni yo ni nadie sabíamos leer las señales. El punto de inflexión llegó en 2017, con 37 años, cuando empecé a encontrarme claramente distinta: perdía peso sin motivo, tenía llagas constantes, infecciones encadenadas y una fatiga que no se parecía en nada al cansancio normal de ser madre y trabajar. Ahí fue cuando pensé: “Esto ya no es sólo que esté más débil que los demás”.

Después de varios intentos en consultas y Urgencias, una médico decidió que aquello no encajaba con el típico “estrés” y me derivó a un reumatólogo. Fue en esa consulta donde, tras escuchar toda mi historia y ver las lesiones, por fin puso nombre a lo que me llevaba acompañando tanto tiempo: síndrome de Behçet. Ese fue el momento exacto en el que me enteré… aunque la enfermedad llevaba años viviendo conmigo.

¿Qué síntomas tenías?

¿Qué síntomas tenías?

Muchos venían de lejos, sólo que nadie los veía como parte de un mismo cuadro. Entre ellos: aftas muy dolorosas en la boca, que se repetían una y otra vez; úlceras genitales; eritema nudoso en las piernas (bultos inflamados y muy dolorosos bajo la piel); Infecciones de garganta recurrentes; dolor articular; sensación de rigidez; y fatiga extrema, de esa que no se arregla durmiendo.

En los brotes más fuertes se sumaban fiebre, malestar general y lesiones en la piel. La sensación era muy contradictoria: por dentro sentía que mi cuerpo estaba “en llamas”, pero por fuera a veces parecía que “no estaba tan mal”. Eso, además de duro físicamente, es complicado emocionalmente.

Al tratarse de una enfermedad rara, ¿tardaron mucho tiempo en darte los resultados?, ¿cómo fue el proceso?

Si hablamos de tiempo, el diagnóstico no llegó rápido. Ni de lejos. Durante años fui acumulando etiquetas: “defensas bajas”, “otra infección más”, “será estrés”, “eres muy nerviosa”… Cada profesional veía un trocito de la foto, pero nadie llegaba a ampliar el plano. Entre tanto, mis síntomas se iban sumando y mi cuerpo cada vez respondía peor.

El proceso fue el típico de muchas personas con enfermedades raras: primero un peregrinaje de pruebas, Urgencias y consultas en las que te vas con la sensación de que algo no encaja; y sólo al final, cuando te derivan al especialista adecuado, alguien por fin junta todas las piezas.

En mi caso, ese giro vino gracias a un médico que decidió que lo mío no era normal y pidió una derivación más completa. Una vez llegué al reumatólogo que conocía el Behçet, el diagnóstico fue claro. Pero hasta llegar a él hubo un camino largo, lleno de dudas y de esa sensación de ir un poco a ciegas.

¿Qué se te pasó por la cabeza cuando el doctor te comunicó la noticia?

Mi reacción fue, sobre todo, de alivio. Suena raro decirlo de una enfermedad rara, crónica y autoinmune, pero en ese momento lo que pensé fue: “Por fin sé cómo se llama lo que me pasa”.

Después de tantos años sintiendo que algo no iba bien y no teniendo una respuesta clara, ponerle nombre fue casi como encontrar la salida de un laberinto. Evidentemente impresiona escuchar todo lo que implica el Behçet, pero el miedo vino después.

El primer impacto fue: “Vale, no estaba loca, no me lo estaba inventando y no era sólo que ‘no aguanto el ritmo’”.

¿Cómo comunicas a tu familia y a tus amigos que padeces una enfermedad rara?

Con mi familia más cercana fui bastante directa, pero intentando no dramatizar. Les expliqué qué era el síndrome de Behçet, qué síntomas tenía, que no era contagioso y que, aunque fuera crónico, existían tratamientos. Con los amigos ha sido diferente.

Y, sobre todo, algo importante: no siempre lo cuento. No voy por la vida con un cartel de “tengo una enfermedad rara”. Lo comparto cuando siento que la persona se va a interesar de verdad, que va a entenderlo o que puede ayudarme de alguna forma. Si intuyo que va a ser un “bueno, ya se te pasará” o un “eso es estrés”, muchas veces ni entro.

Con el tiempo he encontrado una forma de hablar de ello que mezcla claridad y un poco de humor, del tipo: “Mi sistema inmunitario se ha puesto creativo y ha decidido atacarme a mí, pero estamos en negociaciones”.

Como madre, supongo que dar la noticia a tu hija tuvo que ser complicado..., enfrentarte a algo desconocido, los miedos de no saber lo que se viene…

Mi hija era pequeña cuando me diagnosticaron, así que no se lo conté en plan “mamá tiene una enfermedad rara autoinmune”. Fui adaptando el lenguaje a su edad. Le expliqué que mamá tenía una enfermedad que le provocaba llagas, dolor y mucho cansancio, pero que los médicos estaban ayudando y que ella no tenía ninguna culpa, que no se contagiaba y que no era nada que hubiera hecho mal.

Mi principal miedo era que creciera sintiendo que yo era una carga o que tenía que “cuidar” de mí desde muy pequeña. He intentado transmitirle que puede preguntar todo lo que quiera, que hay días mejores y peores, y que yo voy a hacer todo lo posible por cuidarme para poder estar con ella.

Mi principal miedo era que creciera sintiendo que yo era una carga o que tenía que “cuidar” de mí desde muy pequeña. He intentado transmitirle que puede preguntar todo lo que quiera, que hay días mejores y peores, y que yo voy a hacer todo lo posible por cuidarme para poder estar con ella.

Con los años, ella ha desarrollado una sensibilidad increíble hacia las enfermedades y hacia el dolor ajeno. Muchas veces me mira y sabe, sin que yo diga nada, si estoy en un buen día o en un día “entre brotes”.

Precisamente, al ser también una enfermedad autoinmune, ¿cómo es tu día a día?, ¿tienes brotes?

Mi día a día es una especie de montaña rusa organizada. Hay días en los que puedo hacer una vida bastante “normal”: trabajar, escribir, cocinar, hacer algún plan… Y otros en los que sim-plemente ducharme y vestirme ya suponen todo mi esfuerzo.

Los brotes siguen estando muy presentes. A veces se desencadenan por infecciones, otras por estrés, por cambios hormonales o sin un motivo aparente. En esos momentos reaparecen las llagas, el dolor, la inflamación, la fatiga brutal…

He tenido que aprender a vivir sin dar por sentado que mañana voy a estar igual que hoy. Eso implica organizarme con margen, dejar huecos para descansar, cancelar sin sentirme culpable y aceptar que mi cuerpo tiene la última palabra, aunque mi cabeza quiera seguir.

¿Tienes algún tipo de tratamiento?

Sí. Actualmente sigo un tratamiento biológico con adalimumab, que me inyecto yo misma por vía subcutánea cada 15 días. Lo recojo en la farmacia del hospital y forma parte de mi rutina ya casi como si fuera “otra cita más” del calendario.

Durante casi ocho años estuve con infliximab, otro biológico, que me administraban en el hospital. Ese fue mi tratamiento de base durante mucho tiempo, hasta que se decidió el cambio a adalimumab.

Además, tomo metotrexato una vez por semana y ácido fólico a diario, y en función de los brotes se añaden corticoides cuando son necesarios y antiinflamatorios casi a diario para controlar el dolor. No es un tratamiento ligero, tiene efectos secundarios y condiciona bastante la vida, pero también hay que decir que gracias a él mi situación es mucho mejor de lo que sería sin esa medicación.

¿Cómo ha cambiado tu vida -si lo ha hecho- por tener esta enfermedad?

La ha cambiado totalmente, en todos los planos. He perdido espontaneidad, energía y cierta idea de “vida lineal” que tenía antes: estudiar, trabajar, tirar para adelante y ya está. Ahora todo pasa por un filtro: ¿puedo?, ¿cómo estoy hoy?, ¿me compensa?

A cambio he ganado otra forma de mirar la vida. He aprendido a escuchar mi cuerpo (aunque a veces me siga resistiendo), a poner límites, a pedir ayuda y a valorar mucho más los días en los que no pasa “nada especial”, porque esos son oro puro.

La enfermedad me ha obligado a reajustar muchas cosas, pero también ha traído otras que jamás hubiera imaginado: un libro, una comunidad de personas con enfermedades crónicas que se apoyan entre sí y una forma de contar mi historia que está ayudando a otras personas a poner palabras a la suya.

Desde el punto de vista laboral, ¿has tenido que modificar algo relativo a tu empleo?

Más que cambios externos muy visibles, el gran cambio ha sido interno. He tenido que modificar la manera en que me gestiono a mí misma en el trabajo: aceptar que no todos los días rindo igual, que hay días en los que puedo con mucho y otros en los que tengo que bajar el ritmo; aprender a priorizar, a decir “hasta aquí por hoy” y a no exigirme estar siempre al 100%.

También he tenido que trabajar mucho la paciencia conmigo misma y la culpa de “no llegar a todo”. Las personas con enfermedades crónicas solemos ser muy exigentes y nos cuesta admitir que necesitamos otro ritmo. Para mí, uno de los aprendizajes más importantes ha sido entender que escuchar a mi cuerpo no es una falta de compromiso, sino una forma de poder seguir estando.

¿Qué valoras ahora de la vida?

Valoro muchísimo las cosas pequeñas que antes pasaban desapercibidas: un paseo sin dolor, una tarde tranquila con mi hija, una conversación con amigas en la que no estoy pensando “me tengo que ir ya porque no puedo más”, un día entero sin dolor.

Valoro también la investigación, la sanidad, los profesionales que se paran a escucharte y las personas que se quedan a tu lado incluso cuando no entienden del todo lo que te pasa.

Y valoro el tiempo. No tanto la cantidad, sino la calidad: estar presente en lo que sí puedo hacer, en lugar de vivir anclada en lo que ya no puedo.

Acabas de publicar el libro ‘Entre brotes Behçet: Una historia autoinmune’, ¿cómo surgió la idea de escribirlo?

La idea nació de una mezcla de necesidad y de rebeldía. Necesidad, porque yo siempre he usado la escritura para entender lo que me pasa. Empecé escribiendo notas, fragmentos, es-cenas de mi vida con la enfermedad, casi como una especie de cuaderno de supervivencia.

Y rebeldía, porque veía que del Behçet apenas se hablaba, y cuando se hablaba era en un lenguaje muy técnico, muy frío o dramático. Yo quería contar cómo es vivir con una enfermedad rara desde dentro, con claridad, con ironía y sin edulcorar, pero tampoco desde el “todo es oscuridad”.

Así fue tomando forma 'Entre Brotes Behçet: Una Historia Autoinmune', una mezcla de relato personal, explicación sencilla de la enfermedad y guía práctica para moverse en este terreno tan peculiar.

¿Qué objetivos buscas con la publicación?

Tengo varios objetivos. El primero de ellos, acompañar a quien acaba de recibir un diagnóstico parecido y se siente totalmente perdida. Que abra el libro y piense: “Vale, no soy la única a la que le pasa esto”. También quiero visibilizar el síndrome de Behçet y, por extensión, las enfermedades raras y autoinmunes. Que se conozcan más, también fuera del ámbito sanitario.

Otro de mis objetivos es ofrecer herramientas concretas sobre temas muy cotidianos: trabajo, maternidad, pareja, amistades, viajes, autocuidado, fatiga… Todo lo que no suele venir en los folletos médicos. Tejer comunidad. De hecho, de ahí nace también mi cuenta de Instagram, @entrebrotesbehcet, que se ha convertido en un espacio donde comparto fragmentos del libro, reflexiones, humor y recursos, y donde muchas personas se han sentido por fin comprendidas. Lo que hemos construido ahí entre todos es una de las partes más bonitas de este proceso.

Y, finalmente, lanzar un mensaje realista pero esperanzador. No se trata de negar la dureza de la enfermedad, sino de mostrar que, aun así, se puede seguir construyendo futuro.

¿Cómo se puede adquirir el libro?

El libro se puede adquirir de varias maneras. A través de Amazon, tanto en formato papel como en e-book, buscando “Entre brotes Behçet: Una historia autoinmune” o mi nombre, Nuria Zurdo; así como en librerías locales, como la librería Lápices y la librería La Selva Dentro, en Mérida.

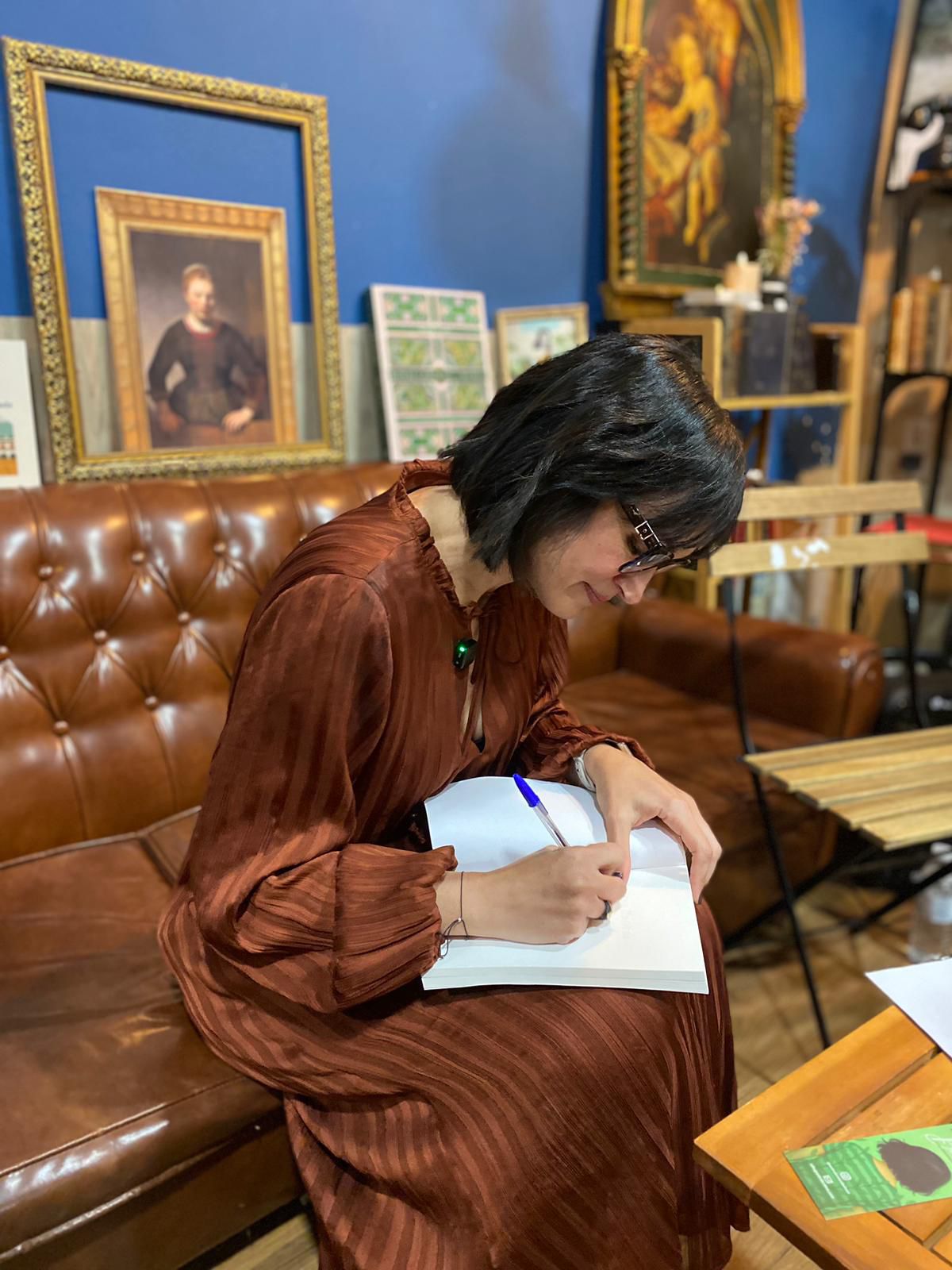

También, para quien lo prefiere dedicado, también lo estoy distribuyendo yo directamente, enviando ejemplares físicos firmados, porque hay gente a la que le hace ilusión tenerlo así y a mí me encanta ese contacto más cercano.

Además, el libro tiene también una versión en inglés, pensada para llegar a más pacientes y profesionales fuera de España, titulada “Between Flares Behçet: An Autoinmune Story”, disponible igualmente en Amazon. Toda la información y las novedades las voy compartiendo en mi cuenta de Instagram @entrebrotesbehcet, que al final es el punto de encuentro de todo este proyecto.

Seguramente que alguien que nos esté leyendo ahora está iniciando el mismo proceso que tú iniciaste hace años, ¿qué les dirías?, ¿algún consejo?

Le diría, primero, que no está sola, aunque ahora mismo se sienta en medio de un terremoto. Le diría que se crea a sí misma: que, si su cuerpo le está diciendo que algo no va bien, tiene todo el derecho del mundo a insistir, a pedir segundas opiniones, a buscar especialistas y a hacer preguntas, las que hagan falta.

Le diría que no es culpable de lo que le pasa. Que una enfermedad autoinmune no es un castigo ni una falta de voluntad, y que no se arregla sólo con “pon de tu parte”. Le animaría a buscar apoyo: asociaciones de pacientes, redes sociales bien escogidas, terapia psicológica, amistades que escuchen… Llevar esto sola es muy pesado, y compartirlo aligera.

Y, por último, le recordaría algo que para mí fue muy importante entender: tu vida cambia con un diagnóstico, sí, pero no se termina. Habrá que renegociar muchas cosas, despedirse de otras, reinventarse unas cuantas veces… Pero entre brote y brote también caben risas, proyectos, viajes, libros, personas nuevas y formas distintas —y valiosas— de estar en el mundo.